新闻中心

外资锂电企业进入中国 宁德时代难撼动

2020年1月,我国动力电池装机量约2.32GWh,同比下降53%。国内大部分电池企业,如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、力神电池、中航锂电、孚能科技等,动力电池装机电量均出现下滑。国内的电池厂装机量下滑却意外的让外资电池厂出现在装机量排名中,其中LG和松下排名前十。随着特斯拉国产model 3陆续交付到用户手中,最终,LG也顺势在1月的装机量排名中占到第七。此前,LG化学与特斯拉达成采购协议,国产版特斯拉Model3会使用南京LG化学生产的NCM811动力电池。LG化学为Model 3配套的电池组容量为52kWh,续航里程为445km。LG在全球布局有四个工厂――中国南京电池工厂(也生产储能电池)、韩国吴仓工厂、美国霍兰德工厂、欧洲波兰工厂,LG向大众、奥迪、雷诺、通用、现代起亚等全球多个汽车大厂供货根据韩国SNE Research发布的数据,2019年全球锂离子动力电池出货总量为116.6GWh,同比增长16.6%;LG化学实现出货量12.30GWh,同比增长64.00%,位列出货量排名第3位,全球市场份额为10.55%。LG化学在南京栖霞新港开发区、江宁滨江开发区2个片区设厂,滨江厂区年产能32GWh。2019年,LG化学又扩大其南京新港的圆柱电池工厂的规模,该工厂即为特斯拉供货的工厂。此外,LG化学还与吉利达成协议成立合资公司,未来合资公司动力电池产能超过10GWh。目前LG在国内规划的产能超过40Gwh。2019年LG化学制定了一份未来5年的新计划,该计划是到2024年将销售额从28.2万亿韩元(约合1643亿人民币)增加到59.5万亿韩元(约合3467亿人民币)。其中,锂电池销售额将增加约5倍至31.6万亿韩元(约合人民币1838.34亿元),据现有资料测算,根据每千瓦时的价格,2024年的电池总销售额可能是:每千瓦时150美元,对应销售量为178GWh;每千瓦时125美元,对应销售量为214GWh;每千瓦时100美元,对应销售量为267GWh;每千瓦时75美元,对应销售量356GWh。到2024年若想要电池销售目标,需要做到电池售价每千瓦时75美元(约合人民币516.4元),电池销量356GWh。从当前市场情况来看难度着实不小。随着特斯拉在成本方面进行优化,特斯拉也将更多的采用南京LG工厂生产的电池。同时特斯拉也在考虑国内的电池厂,近期特斯拉就和电池龙头企业宁的时代签订了合作协议,宁德时代计划在2020年7月1日到2022年6月30向特斯拉出售电池。2月26日晚间,宁德时代发布非公开发行预案,拟募集不超过200亿元,用于动力电池及储能电池项目建设、研发及补充流动资金,以提升盈利空间,稳固市场地位。宁德时代的200亿元定增项目主要包括用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目、补充流动资金。根据项目信息,三个锂电池建设项目共计年产能约52GWh。据SMM了解,截至2019年底,宁德时代已投产产能58GWh,2019全年动力电池总装机量32.5GWh,同比增长38.9%,全球市占率达到27.9%,同比提升4.5%,其中三元21GWh,磷酸铁锂11GWh。目前,除自有动力电池产线外,宁德时代与上汽、一汽、广汽等车企品牌合资建立动力电池产线,为其专供动力电池产能。考虑到其他国内、海外的在建及规划中产能建设项目,预计2023年公司总产能将达过240GWh。从经营业绩来看,2019全年LG化学电池板块营收约499亿元,同比增长20.2%,经营性利润亏损27.2亿元,同比下降318%。其中Q4营收148亿,同比增长19.5%,环比增长12%,收入增长主要来自欧洲动力电池交付;营业利润亏损15.0亿,同比下降360%,环比下降452%,主要因支付储能安全系统建设费用。19Q1-Q4单季度营业利润率分别-9%/-6.4%/3.2%/-10.1%。其中,动力电池单季度盈亏平衡(营业利润)。且公司预计20年电池业务收入900亿、增长80%;其中动力电池约600亿。宁德时代在2015年的营收增长率达到了557.4%,随着公司经营规模的不断扩大,增长速度有所放缓。到2018年营业收入达到296亿元,同比增长48%,净利润达到了33.9亿元。近日,宁德时代发布的业绩快报,2019年,宁德时代实现营业总收入455.46亿元,同比增长53.81%,归属于上市公司股东的净利润43.56亿元,同比增长28.61%。宁德时代称,2019年业绩增加的主要原因包括:随着新能源汽车行业快速发展,动力电池市场需求较去年同期有所增长;公司加强市场开拓,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升;公司费用管控合理优化,费用占收入的比例降低。虽然外资锂电企业近年在华经营略显成效,其中,LG在国内的产能也在不断扩大,但是面对有较高的市场占有率的宁德时代仍有很长的路要走。

来源:上海有色金属网

借力24M技术 泰国要量产半固态电池

外媒报道称,泰国电力和公用事业公司Global Power Synergy plc(GPSC)宣布投资3520万美元(约合人民币2.48亿元),在泰国建立第一座半固态锂离子电池厂。该工厂将采用美国初创电池公司24M 的新型SemiSolid电极制造工艺生产半固态电池,初期产能为年产30 MWh,计划于今年年底建成投产,2021年将提升至100 MWh。GPSC的目的是采用24M的先进电池制造技术,将量产的高比能半固态电池打入泰国和东盟的高端储能市场,并进一步计划扩大该市场。当前,GPSC尚未计划将该电池应用在电动汽车领域,但会根据未来需求以及技术提升,考虑建造一个面向电动汽车领域的新的千兆级电池工厂。事实上,GPSC是24M的长期合作伙伴。2019年5月,24M向GPSC交付了40个网格规模的110Ah的锂离子电池。GPSC正在与泰国国有能源公司PTT合作,将这些电池组装到48V模块中,用于泰国的固定存储项目。而此次GPSC计划建造一个专门面向储能的半固态锂电池工厂,将进一步加深GPSC与24M的合作,推动半固态锂电池在储能领域的应用。值得注意的是,这不是24M半固态电池在储能领域的初次应用。今年1月份,外媒报道称,24M公司与日本京瓷公司(Kyocera)宣布,京瓷已正式启动其住宅储能系统Enerezza,采用了24M公司新颖的SemiSolid电极制造工艺生产的半固态锂电池。此外,京瓷将其承诺扩展到24M独特的SemiSolid制造平台,并计划到2020年秋季全面量产。“24M的创新制造工艺可提供市场领先的价格性能。SemiSolid电极不使用粘合剂,将电解质与活性材料混合形成具有独特属性的粘土状浆料。因此,24M工艺无需大量使用惰性材料和资本密集型工艺(如干燥、溶剂回收、压延和电解质填充),从而大大降低了制造成本,可将资金减少多达50%。”据了解,在成功试点的基础上,京瓷公司最近推出了其完整的Enerezza产品线。一种基于24M半固态锂电池的住宅储能系统,其容量分别为5.0 kWh,10.0 kWh和15.0 kWh,旨在满足各种客户需求。京瓷公司太阳能事业部副总经理俊彦俊秀表示:“在京瓷,我们相信24M的SemiSolid技术是锂离子电池制造的新兴标准。我们很高兴成为第一家使用24M新颖工艺提供住宅储能产品的公司。”2019年2月,24M公司已向一家未公开名称的工业合作伙伴以及美国能源部附属公司美国先进电池联盟交付了首次可商业化的半固态锂电池,能量密度达到280Wh/kg,比当前电动汽车用电池的能量密度高出10%。同时,24M公司计划将其电池能量密度提升至350wh/kg甚至超过400Wh/kg。

来源:高工锂电

诺奖得主吉野彰牵头多家日企及机构研发全固态电池

据日本共同社报道,总部位于日本大阪府池田市的“技术研究组合锂离子电池材料评价研究中心” (LIBTEC)发起项目,力争到2023年4月,完成面向电动汽车(EV)的全固态电池试制品。LIBTEC的理事长正是因研发锂离子电池而获得诺贝尔化学奖的吉野彰。报道称,参与该项目的有丰田汽车、松下和旭化成等汽车、电池和材料领域具代表性24家日本企业和机构。日本政府也计划在2018年起的5年里支援100亿日元(约合人民币6.34亿元)。报道指出,各界共同推进的背后,存在着对日本产业衰退的强烈危机感。日本曾在液晶屏和半导体等领域席卷全球市场,但因韩国等崛起而式微,此次有意凭借全固态电池卷土重来。吉野出生长大的关西地区原本就是汇集众多电池厂商的“电池之都”,拥有丰富的知识经验。报道称,全固态电池以固态电解质取代以往的液态电解质,不易劣化且能耐高温达100度以上,还有望使EV充电约10分钟后行驶1000公里成为可能。研发成员有各家企业派遣的研究员和LIBTEC的职员约60人。指导年轻研究员并提出建议也是吉野的工作之一。研究员鳄渊瑞绘(36岁)谈到吉野作为领导的魅力称:“即使对于其他人否定说‘那办不到’的事情,理事长也绝对不会说不可能。”汽车行业因全球纷纷改用EV,被指正在迎来百年一遇的变革期。吉野预测,大阪·关西世博会召开的2025年前后将是一个转折点。他说:“希望在世博展示新电池技术如何改变世界的具体景象。在全球迎来巨大变革的情况下,日本将如何确立自身的位置。现在正是该加油努力的时候。”

来源:中国新闻网

2019方形动力电池装机量TOP10“解码”

在寡头效应影响下,方形动力电池领先的局面短期内不会发生改变。方形动力电池独占市场鳌头的局面依然持续。高工产业研究院(GGII)通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示,2019我国全年累计实现动力电池装机量约62.38GWh,同比增长9%。其中,方形电池装机量52.73GWh,同比增长24.8%,占总装机量84.5%。方形电池装机量TOP10约51.59GWh,占比方形总装机量达97.8%,占比总装机量82.7%。位列2019方形动力电池装机量TOP10的企业为(按装机电量高低排列):宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、力神、时代上汽、欣旺达、鹏辉能源、塔菲尔。在方形、软包、圆柱三种形状的电池路线中,方形电池市场份额依旧遥遥领先,且是2019年唯一保持同比正向增长的技术路线。在寡头效应影响下,方形电池领先的局面短期内不会发生改变。逻辑依据是,一是,国内动力电池市场高度集中,两大头部动力电池企业占据近70%的市场份额,其先发形成的方形电池市场阵线短期内难以攻破。加之在技术层面,宁德时代CTP电池、比亚迪“刀片电池”的领先突破,从性能、成本上进一步赋能产品优势,将促使方形电池的市场空间继续保持领先。二是,A00级乘用车产销量大幅下滑,A0级和A级车型以及PHEV车型销量上升,主要采用方形电池进而压缩了软包和圆柱电池的市场空间。值得注意的是,受2020年国产特斯拉Model3销量带动,圆柱电池将在一定程度下有所回潮。三是,国内软包电池市场需求尚未正式放量,国产纯软包电池企业在资本、产能、体量等方面仍不够强大。2019年动力电池装机量TOP10中,仅剩一家纯软包电池企业。四是,从2018年开始,国内大部分圆柱动力电池逐步退出动力市场,在小动力等新兴市场寻找新的发展机会。2019年圆柱电池在动力电池领域的市场份额持续下降,装机电量约4.17GWh,占比6.7%,同比下滑41%。以下是高工锂电梳理的2019年方形动力电池装机量TOP10企业的整体情况:宁德时代GGII数据显示,2019年宁德时代实现装机电量32,307MWh,同比增长37%。其中方形动力电池31,933MWh,占比98.8%。市场方面,宁德时代产品覆盖乘用车、客车、专用车领域,方形电池配套装机量排名前五的客户包括北京汽车、宇通客车、吉利汽车、广汽乘用车及上海汽车。产品方面,2019年9月,宁德时代推出全球首款CTP电池包,采用全新CTP技术的无模组电池包。相较于目前市场上的传统电池包, CTP电池包体积利用率提高了15%-20%,零部件数量减少40%,生产效率提升了50%,能量密度可达到200Wh/kg以上。投入应用后将大幅降低动力电池的制造成本。比亚迪比亚迪2019年实现方形电池装机电量10,782MWh,同比下降5.7%。主要在客车和专用车用电池装机量下降比较明显。市场方面,比亚迪依然以自身配套供给为主,占比98.35%。对外供应客户包括北京华林、广汽比亚迪、长安汽车、中联重科、徐工机械、中天高科,占比1.65%。产品方面,比亚迪推出“刀片电池”,融合CTP模式,据介绍,该电池体积比能量增加50%,寿命长达8年120万公里,成本下降30%。搭载新电池,新车续航可达500-600km。国轩高科国轩高科2019年实现电池装机量3,215MWh,同比增长4%,涵盖圆柱电池与方形电池。其中,方形动力电池装机量2,012MWh,同比下降14.2%,占总装机量62.6%。市场方面,国轩高科方形电池主要配套客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、安凯汽车、吉利商用车、昌河汽车等39家车企。产品方面,公司生产的方形磷酸铁锂产品单体能量密度达185Wh/kg,配套应用于各款车型。方形三元产品,公司使用自主开发并生产的三元正极材料,生产的三元电芯产品已与奇瑞、众泰、猎豹、敏安等车企完成配套设计。值得一提的是,国轩高科软包三元产品已经箭在弦上,已实现 300Wh/kg单体电池小批量试制,常温循环寿命达到1500周,相应的1GWh软包示范线已经建成,预计2020年实现装车。亿纬锂能亿纬锂能2019年实现电池装机量1,836MWh,其中,方形电池装机量1,773MWh,占整体装机量96.6%。市场方面,亿纬锂能方形电池主要配套的车企包括南京金龙、开沃汽车、东风汽车、吉利商用车、山西新能源汽车等16家。产能方面,公司目前其共计拥有11GWh产能,包括方形铁锂4.5GWh、圆柱三元3.5GWh、方形三元1.5GWh、软包三元1.5GWh。其中3.5GWh圆柱电池产能已全部转向消费电子领域,以抓住电动两轮车、电动工具的市场机遇。2019年5月,公司完成募资25亿元,用于建设5GWh储能动力电池产能(3.5GWh磷酸铁锂电池和1.5GWh方形三元电池)等项目。中航锂电中航锂电2019年实现动力电池装机量1,492MWh,同比增长108.4%,全部为方形电池。配套客户涵盖长安汽车、广汽乘用车、北汽福田、金康汽车、东风汽车、吉利汽车、江铃汽车、宇通客车、瑞驰汽车。产品方面,近期中航锂电推出最新研发产品,D148平台模组使用寿命长,可达5年50万公里(或等同放电量)质保需求。D221模组产品在满足针刺热失控等安全测试的前提下,能量密度达到230Wh/kg,能够进一步提升车辆续航能力。产能方面,2019年9月,中航锂电厦门项目一期A6项目开工,项目规划投资100亿元,达产后可形成年产20GWh的产能。力神电池力神电池2019年实现动力电池装机量1,951MWh,其中方形电池装机量1,190MWh,同比上涨136.6%,占比总装机量61%。市场方面,力神电池方形电池配套客户涵盖东风本田、长安汽车、东风汽车、广汽本田、上汽通用五菱等33家。产品方面,力神电池涵盖圆柱三元、方形铁锂和方形三元,且三种技术产品在不同的应用市场都存在较强的竞争优势。此外,力神电池2019年实现装机总电量位列行业第4。方形电池和圆柱电池装机电量分别排名行业第6和第2。时代上汽与比亚迪外供装机电量相比,时代上汽作为宁德时代与上汽集团的合资公司(宁德时代占股51%,上汽集团占股49%。),2019年的表现可谓耀眼,装机量跻身行业前十。时代上汽主打方形电池,项目于2017年6月破土动工,一期项目规划投资100亿,形成18GWh年生产能力。2018年第311批新车公告,时代上汽正式登上舞台。GGII数据显示,时代上汽2019年实现装机数量15494台,覆盖乘用车与专用车,实现方形电池装机电量742883KWh,配套车企包括上海汽车、上汽通用、上汽大众和上汽大通。欣旺达2019年欣旺达在动力电池领域的发展突飞猛进,方形装机量达650931KWh,同比增长586%。位列方形动力电池排行榜第8位,位列总装机量排行榜第10位,这也是欣旺达全年装机量首次进入年度TOP10。市场方面,欣旺达目前主打方形电池,配套主机厂主要包括吉利汽车、吉利旗下山西新能源汽车、云度新能源和东风柳汽等。动力新增产能方面,2019年3月,欣旺达同意子公司欣旺达电动汽车联合南京溧水经济开发区管理委员会、南京鼎通园区建设发展有限公司,成立合资公司南京欣旺达,计划总投资120亿元,在南京建立30GWh年产能动力电池生产基地,生产动力电池电芯、模组和系统。欣旺达预计,2019年归属于上市公司股东的净利润7.37亿-9.12亿元,同比增长5%-30%。鹏辉能源依托于上汽通用五菱配套绑定,鹏辉能源连续两年位列方形动力电池装机量第9位。2019年公司实现动力电池装机电量642MWh,其中方形电池装机量636MWh,同比增长32%,占比99%。市场方面,除了上汽通用五菱外,鹏辉能源方形电池配套的客户还包括东风汽车、长安汽车、昌河汽车、五菱汽车、九龙汽车、航天神州汽车等14家车企。产品方面,鹏辉能源近期公布了三项动力电池技术“黑科技”,包括48V磷酸铁锂体系启停电池、6C快充技术产品和88Ah软包电池。塔菲尔塔菲尔2019年实现方形电池装机量382MWh,同比上涨41%。方形动力电池装机连续两年位列第10。市场方面,塔菲尔方形电池配套客户包括长城汽车、东风柳州汽车、河南速达、新特汽车、中国一汽等14家车企。产品方面,塔菲尔2019年量产的型号以NCM523方形铝壳电池为主,单体能量密度超过230Wh/kg。在第十批推荐目录中,塔菲尔配套车型数量第一,系统能量密度达160Wh/kg,工况续航里程普遍超400km,成为新能源乘用车动力电池市场上的强有力竞争者。

来源:高工锂电

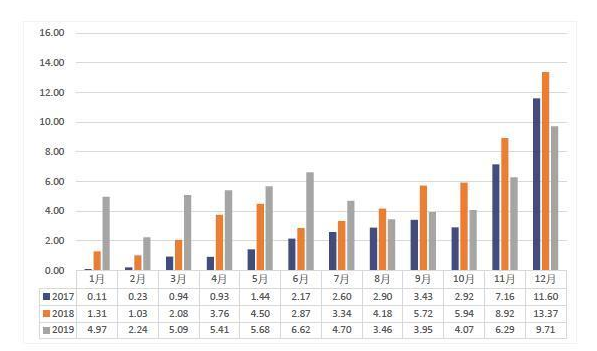

2019年动力电池产销量保持正增长 品牌集中度不断提升

2019年,共有79 家动力电池企业实现装车配套,排名前3家、前5家、前10家的企业,电池装车量分别为45.6GWh、49.2GWh和54.7GWh,占总装车量比分别为73.4%、79.1%和87.9%。动力电池作为新能源汽车核心零部件,其发展与新能源汽车行业息息相关。尽管2019年新能源汽车产销量都出现了下滑,但动力电池却呈现增长之势。分析其原因,中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长马小利表示,这与单车载电量提升有很大关系。2019年12月,受新能源客车产量大幅上升带动,我国新能源汽车按车型划分的平均装车电量高达63.2kWh,环比上升8.8%。我国纯电动乘用车系统能量密度在140Wh/kg 及以上的车型产量仍然占主体,140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg以上车型产量占纯电动乘用车总产量比例分别为49.3%和35.9%,125Wh/kg以下车型12月产量稍有增长,占比提升至2%。马小利表示,从材料类型看,三元和磷酸铁锂仍是主力。能量密度的提升既符合政策导向也符合市场需求。中汽协秘书长助理许海东也表示,装机动力电池能量密度的提升一方面反映了技术的进步,一方面也更贴近市场需求。中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示,2019年,我国动力电池产量累计为 85.4GWh,同比累计增长21%。其中,三元电池产量累计55.1GWh,占总产量的64.6%,同比累计增长40.8%;磷酸铁锂电池产量累计为27.7GWh,占总产量的32.4%,同比累计下降1.2%。动力电池的销量与产量差距并不大。2019年,动力电池累计销量为75.6GWh,同比累计增长21.4%,整体处于正增长态势。动力电池月度装车量数据(GWh)尽管动力电池的产销量差距并不大,但装车量却有一定差距,这在一定程度上跟动力电池生产销售早于车企新能源汽车的生产周期有关。2019年,动力电池装车量达到62.2GWh,同比累计增长9.2%。尽管全年维持了正增长,但从月度数据看,动力电池下半年感受到了明显的压力。从8月开始,动力电池的月度装机量都较去年有了不同程度的降低,12月降幅高达27.4%。与汽车行业整体集中度不断提升一致,动力电池行业的集中度表现得更为明显,2019年12月,配套电池企业为56家,而2018年和2017年这一数字分别为75家和81家。马小利表示,集中度不断提升的同时,我国动力电池行业“小”、“乱”的问题也正在逐步好转。2019年,共有79 家动力电池企业实现装车配套,排名前3家、前5家、前10家的企业,电池装车量分别为45.6GWh、49.2GWh和54.7GWh,占总装车量比分别为73.4%、79.1%和87.9%。值得的是,TOP10的前三家装车量不断提升的同时,前2家的优势表现得尤为明显。12月,排名第一的宁德时代的装车量高达5.09GWh,而前十家企业的总装机量仅为8.64GWh,宁德时代占比高达58.9%,就是排名第二的比亚迪装车量也仅为1.15GWh,与宁德时代存在一定差距。(中国汽车报网/王金玉)

来源:中国汽车报网

590电池模组“百家争鸣”

自从德国大众推出MEB平台和VDA电池模组标准尺寸以来,国内动力电池产业链纷纷投入资源开发相关平台和产品。究其原因,大众推出的MEB平台和VDA标准尺寸不仅降低汽车应用期间成本,提升可靠性,而且还兼顾动力电池全生命周期管理,提升电池性价比。尤其对电池厂而言,便于自动化生产和提升电池一致性,有利于减少反复资本投入。如图1-图3所示,大众MEB平台可兼容软包和方形电池的VDA标准化模组。例如以LG为代表的软包电芯横向排布,而CATL等方形电芯则叠放,竖向排布。图1 大众MEB电池系统软包电池,尺寸比较灵活多变,但其宽度和高度尤其是模组封装方面也呈现VDA标准尺寸化趋势。代表企业主要有万向一二三、微宏动力等企业。方形电池,VDA标准尺寸的主流代表主要有宁德时代、国轩高科、天津力神、中航锂电等企业。其中宁德时代开发的355、390、590等系列模组,高度均为108mm,有应用在蔚来ES8上,电池包成组后的高度为136mm;天津力神的355、590模组,高度也均为108mm,电池包成组后的高度控制在140mm以内。例如广汽新能源的Aion LX,是国内第一款采用590尺寸VDA标准电池模组的车型,电池能量密度达180Wh/kg,模组集成率能达到93%,容量配置为93kWh。关于电池模组VDA标准尺寸,市场当前主流的长度355mm(如吉利帝豪EV450等众多车型)正逐渐向390mm(如奥迪E-Tron)和590mm(如广汽Aion LX)长度过渡。如图4-图9所示,390和590型号模组差别主要是单体电池的尺寸和制造工艺有差别。图4(可能是390的雏形)业内人士反馈,590型号是真正为纯电动平台MEB开发的标准模组,从一开始就具备成为通用模组所有条件。相比355和390等其他型号,590模组尺寸大,能降低成本和成组效率最高。同时590模组一旦普及,会加速电动汽车平民化进展。然而590模组的电流密度和极化反应等存在均匀性差等风险,再加上技术指标多,制造难度高。因此390还是590模组,谁可能更受市场欢迎,不同的角度,看法可能不同。吉阳智能的一位高级工程师表示,590型号模组是电池PACK后,长度为590mm。其所用的软包单体电池尺寸,一般长度在550mm,宽度100mm,高度10mm左右。在叠片工艺上,考虑效率的话,热复合叠片机更适合590型号电芯。当然Z字型叠片也能做,不过技术难度要大一些。超业精密的一位高层认为,现在订单大多是390型号模组的电池,不过已经有很多客户在提590型号的需求。针对590型号的电池需求,正进行相关的技术和方案设计,涉及的设备有Z字型叠片机,冲坑机,软包一封,二封机。鹏辉能源研究院院长刘建生认为,针对高端市场,今年整车厂普遍采用的体系为电池型号390和590模组。因为能实现4秒以内达到百公里时速,续航600-700公里。广汽新能源技术中心副部长刘太刚表示:590型号的模组肯定是趋势。至于采用软包还是钢壳,这个要看技术进步和实际成本情况而定,由于软包和硬壳会兼容装载,目前来看,还不好确定。爱驰汽车电池高级经理杨建军认为:VDA模组的三个长度355、390和590,是充分研究了车上的尺寸需求后得出来的。但考虑到模组加工难度,355尺寸短,比较容易实现。现在比较多的厂家能提供这种模组,目前是主流。至于390模组,能够提供得还是比较少,590更少。因此在相当长一段时间内,355模组还是主流,未来其他发展起来之后,355模组也不会淘汰。总的来说,未来主流选择390还是590型号,最终要回归到成本与安全。从当前动力电池产业入冬,行业进入马拉松赛场的背景来看,如果590型号模组的降本增效优势更突出,市场受欢迎程度会大一点。

来源:高工锂电技术与应用