新闻中心

格力钛新能源获锂电池行业内发明专利“首金”

第75届德国纽伦堡国际发明展在德国隆重举办,格力钛新能源“一种钛酸锂复合材料及其制备方法、负极片及锂离子电池”技术斩获金奖,继获得中国专利金奖后再度摘金,是新能源行业获得金奖的少数企业之一。 格力钛新能源又双叒叕获金奖啦!在第二十三届中国专利奖中,这项专利技术摘得锂电池行业内的发明专利“首金”,这次再次摘得国际“金奖”到底有什么实力?这项技术是什么? “一种钛酸锂复合材料及其制备方法、负极片及锂离子电池”专利技术,从本质上提升电池的安全性能,同时突破大倍率充放电与长循环寿命不可兼顾的技术瓶颈,对扩大锂电池产品在新能源领域的应用范围具有重要意义及显著社会效益。这项技术突破了什么? 格力钛自主研发的介孔微球钛酸锂材料自晶化构建技术形成纳米颗粒构筑10nm介孔的独特中空微球形貌,所制备钛酸锂材料倍率性能突出进一步适宜大倍率工况、大幅度提升电池安全性能,应用该专利技术制备的格力钛电池经过尖针穿刺、电钻冲孔、利锯切割等破坏性测试,均未见冒烟起火、燃烧爆炸等现象。这项技术攻克了什么? 传统锂离子电池存在大倍率充放电与长循环寿命不可兼顾的问题,对确保电网平稳运行和电力可靠供应。带来巨大挑战格力钛通过本次金奖专利技术首创一种新型的高导电率钛酸锂复合材料不仅可实现动力电池6分钟充满电,更可做到倍率循环寿命,是传统锂离子电池的6~8倍。在4C充放电条件下,循环寿命超过16000次。这项技术带来了什么? 以支撑可再生资源并网应用场景为例,按2021-2030年新增3%的风电配套储能计算相比其它电化学储能应用该专利技术的格力钛调频储能系统可减少3%风电功率浪费,提高清洁能源年均发电量约273.75GWh,相当于10年减少、碳排放量约204万吨、相当于植树25500棵。

来源:格力钛新能源

“无钴锂电”开创新时代?能量密度提升60% 使用寿命也更长

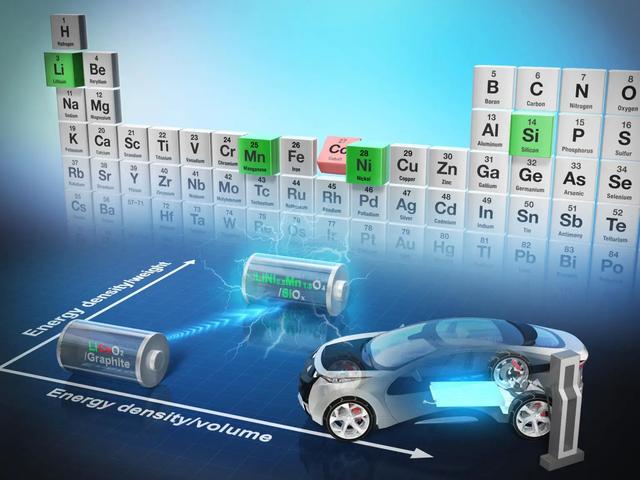

高容量和可靠的可充电电池是许多设备甚至运输方式的关键组成部分。它们在全球经济向绿色世界的转变中发挥着关键作用。然而,它们的生产中使用了各种各样的元素,包括钴,钴的生产会造成一些环境、经济和社会问题。 近期,由东京大学领导的一组研究人员在这方面取得了突破。它们首次提出了一种可行的钴替代品,在某些方面可以超越最先进的电池化学,并在大量的充电循环中持续工作。最新研究结果已于近期发表在了《自然-永续性》上。 众所周知,钴被广泛用于锂离子电池的关键部分——电极。然而实际上,钴还是一种稀有元素,它非常罕见,目前只有一个主要来源:位于刚果民主共和国的一系列矿山。多年来,关于这些矿山的环境后果以及那里的劳动条件,包括使用童工,已经产生了许多问题。 此外,从供应的角度来看,由于该地区的政治和经济不稳定,钴的来源也是一个问题。 东京大学化学系统工程系的Atsuo Yamada教授说:“为了改进锂离子电池,我们想要从使用钴过渡到不使用钴的原因有很多。” “对我们来说,这是一个技术挑战,但它的影响可能是环境、经济、社会和技术多方面的。我们很高兴地报告说,通过在电极中使用一种新的元素组合,即锂、镍、锰、硅和氧。我们找到了钴的新替代品,而且这些元素在生产和使用中都更常见,问题也更少。”他补充道。 据悉,该团队创造的新电极和电解质不仅不含钴,而且在某些方面实际上改善了当前电池的化学性质。新型锂电池的能量密度比市售的其他锂电高出约60%,它可以提供4.4伏的电压,而传统的锂电池只能提供3.2-3.7伏电压。 但最令人惊讶的技术成就之一是改进了充电特性。使用新化学物质的测试电池能够在1000次循环中完全充放电(模拟3年的完全使用和充电),同时只损失约20%的存储容量。 Yamada说,“我们还有一段路要走,还需要进一步提高安全性和寿命。目前,我们相信这项研究将为许多应用带来改进的电池,但一些需要极端耐用性和寿命的应用可能还不能满足。”

来源:黄君芝

储能领域的八种液流电池

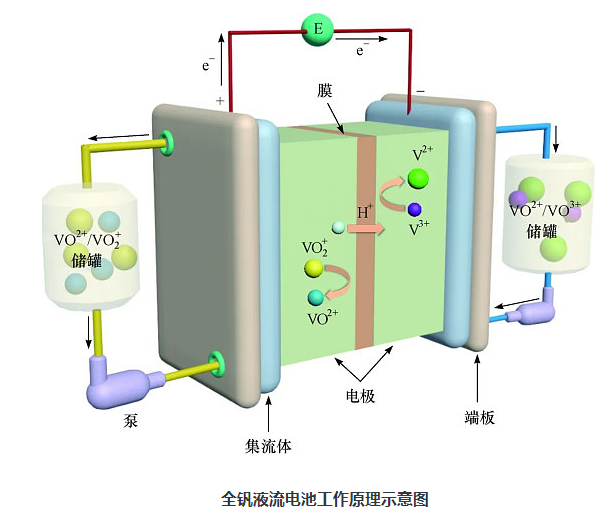

液流电池是一种新型蓄电池,是一种利用某些元素(通常是金属)氧化状态下的能量差异来储存或释放能量的电化学转换装置。不同类别的液流电池具有不同的化学成分,包括最常用的钒以及不常用的锌-溴、多硫化物-溴、铁-铬和铁-铁。 根据电化学反应中活性物质的不同,水系/混合液流电池又分为铁铬液流电池、全钒液流电池、锌基液流电池、铁基液流电池等。 液流电池主要利用正负极两侧溶液中活性物质氧化还原状态的改变来实现充放电。如下图所示,液流电池主要由电堆和两个电解液储罐构成。电解液储存在电堆外部的储液罐中,通过泵输送至电堆内部,在电极处进行氧化还原反应,反应后的活性物质随着电解液流回外部储罐。在阳极和阴极之间是隔膜,可选择性地允许支持电解质透过以保持电解质平衡。图:液流电池示意图(来源:储能科学与技术) 1 铁铬液流电池 是最早被提出的液流电池技术,初期由美国能源部支持,由美国国家航空航天局(NASA)科学家进行研究。 2019年11月,由国家电投集团科学技术研究院有限公司(国家电投中央研究院)研发的首个31.25 kW铁铬液流电池电堆(“容和一号”)成功下线。2020年12月,建成了250MW/ 1.5MW•h液流电池光储示范项目。 铁铬液流电池在技术上仍存在一些问题,如:负极的析氢问题,降低了电池的能量效率;正负极电解液的互串交叉污染,会降低电池容量和效率,导致所用离子传导膜需要高选择性,而目前进口全氟磺酸膜的成本较高;铬氧化还原性差,电池的最佳工作温度较高等。 2 全钒液流电池 是目前商业化程度最高和技术成熟度最强的液流电池技术。1978年,意大利Pellegri等人第1次在专利中提及全钒液流电池。全钒液流电池是目前技术成熟度最高的液流电池技术,具有能量效率高(>80%)、循环寿命长(>20000次循环)、功率密度高等特点,适用于大中型储能场景。然而,对于全钒液流电池来说,钒电解液成本约占据电池成本的60%,大大提高了初始投资门槛。 国外代表性企业:日本住友电气工业株式会社,北美UET、Invinity(由redT和Avalon合并),德国Voltstorage公司、巴西Largo公司(收购Vionx energy); 国内代表性企业:北京普能世纪科技有限公司(兼并了国际知名的加拿大VRB集团)、大连融科储能技术发展有限公司、湖南省银峰新能源有限公司、乐山晟嘉电气股份有限公司、国家能源集团、陕西华银科技股份有限公司、上海电气集团、中国东方电气集团有限公司等全钒液流电池研发公司。 3 锌溴液流电池 最早由美国埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation)发明。电池正极采用Br-/Br2电对,负极采用Zn2+/Zn电对。正极充电时Br-被氧化成Br2单质,Br2单质会与溶液中的相关物质结合,沉降在电解质溶液底部,因此锌溴液流电池是一种单沉积液流电池。锌溴液流电池是除全钒液流电池以外商业化较为成功的液流电池技术。在国外的应用方面,早期锌溴液流电池由于其优秀的模块化设计、低成本、高安全特性,被更多地应用在用户侧套利、提高供电稳定性方面,使用规模较小。近年来,可再生能源的快速发展使得锌溴液流电池在发电侧和电网侧开始被大规模应用。 具有代表性的公司有美国ZBB公司、Primus Power公司,住友电工以及澳大利亚Redflow公司等。 国内代表企业,技术和产品开发上主要以北京百能汇通科技有限责任公司、安徽美能储能系统有限公司、陕西华银、特变电工股份有限公司等公司为主。 相关文献提出锌溴液流电池的循环寿命可达6000次以上,能量效率可达70%。4h储能时长的锌溴液流电池系统的成本为2000~3000元/(kW•h)。 4 锌镍单液流电池 于2007年由防化研究所的程杰研究员、杨裕生院士开发,其同时结合锌镍二次电池与液流电池的优势。与锌溴单液流电池结构类似,锌镍单液流电池正负极采用同一种电解质,无需离子交换膜,结构简单。 在产业化方面,国内主要有超威集团、张家港智电芳华公司和大连化物所,国外的美国纽约城市大学和英国埃塞克斯大学分别在2009年和2016年进行了该技术的开发。 在应用方面,锌镍液流电池目前仍处于商业示范阶段。实验室阶段锌镍液流电池的综合性能较佳,也进行了初步的应用示范,但由于镍价快速上涨,锌镍单液流电池的价格竞争力快速减弱,技术的开发和部署处于较为停滞的阶段。在技术层面,锌枝晶与积累导致的电池短路以及寿命降低问题还需要进一步研究,锌镍单液流电池的正负极面积容量低且功率与容量不能完全解耦,以及电池正极需要高成本烧结镍才能保障较长寿命的问题有待解决。 目前,据相关厂商资料,锌镍单液流电池的循环寿命可达10000次以上,能量效率可达80%。锌镍单液流电池系统的成本约2600~3500元/(kW•h)。 5 锌铁液流电池 碱性锌铁液流电池于1981年被提出,之后有中性和酸性锌铁液流电池出现,但后两者未达到工程化应用的程度。碱性锌铁液流电池开路电压较高,搭配多孔膜和多孔电极后可以在较高的电流密度下长期循环;酸性锌铁液流电池充分利用了铁离子在酸性介质中溶解度高、电化学性能稳定的优势,但负极侧受pH影响较大;中性锌铁液流电池由于其无毒无害、环境温和逐渐受到关注,与多孔膜结合可有效降低电池成本。无论哪种锌铁液流电池,负极侧都存在锌枝晶和面容量有限的缺点,成为锌铁液流电池产业化必须考虑的问题。 在美国,锌铁液流电池的商业化应用开始较早,且在源网荷端均有应用案例,美国VIZn公司为其中的代表性公司。在国内,重庆信合启越科技有限公司同长沙理工大学研发团队进行了锌铁液流电池的产业化工作,并设计出了相应样机,推进了相关器件的国产化工作,大连化物所同金尚新能源科技集团股份有限公司合作进行自主研发的10kW级碱性锌铁液流电池储能示范系统于2020年在金尚新能源科技股份有限公司厂区内投入运行。 在技术上,锌铁液流电池同其他沉积型电池和锌电池的问题一样,面临着锌枝晶与功率和容量不能完全解耦的问题,其负极面容量较低。同时,锌铁液流电池作为一种较新的液流电池,其离子传导膜等相关部件产业链不够成熟,也大大制约了其商业化推广和应用。 根据文献和相关厂家资料,锌铁液流电池的循环寿命可达15000次以上,能量效率可达80%。2018年VIZn公司宣称其锌铁液流电池系统安装成本低于2300元/(kW•h),目前,锌铁液流电池的能量成本可达约2000元/(kW•h)。 6 锌空气液流电池 北京化工大学的潘军青教授在2009年提出了一种锌空气液流电池。该电池在充电过程中,正极发生氧析出反应,锌离子会在金属负极沉积为金属锌;在放电过程中,正极发生氧还原反应,负极上的锌溶解,以锌离子的状态保存到电解液中。 目前,对于锌空气液流电池的研发,加拿大ZINC8公司和美国EOS公司具有代表性。国内如北京化工大学、江苏沃泰丰能公司等也进行了相关的研究工作,但距离产业化还有一定距离。 在技术上,锌空气液流电池同其余大部分锌液流电池一样,也面临着锌枝晶的问题。同时,其还面临着电流密度低、氧析出氧还原双效催化剂开发不全面的问题。 目前,ZINC8对外宣称其锌空气液流电池的循环寿命可达20000次以上,能量效率为65%,EOS则宣称其产品循环寿命可达5000次,能量效率可达65%-75%。据ZINC8官网和EOS公司最近签订的合同数据,其4h储能时长产品的成本分别约为2000、1100元/(kW•h)。 7 全铁液流电池 由Hruska和Savinell在1981年进行了描述。与钒相比,铁具有更高的实用性和更低的成本。全铁液流电池分为酸性和碱性体系,酸性全铁液流电池在商业开发上较为成熟。 目前,全铁液流电池的商业化公司为北美的ESS公司,德国Voltstorage公司除开发全钒液流电池外,也同相关大学合作开发全铁液流电池(其称铁盐电池,iron-salt battery),但未达到商业化应用阶段。 全铁液流电池的技术问题主要在于同铁铬液流电池类似的负极析氢反应以及需要抑制氢氧化铁沉淀的生成。这些问题会大大降低电池的运行效率,减小电池容量,同时有堵塞离子传导膜的风险。国内对于该体系液流电池的研究与商业化开发报道较少。 以上各种技术路线对比如下: 8 高性能锌基液流电池 此外,2022年7月6日,中科院金属研究所研究人员在深入理解碘氧化还原反应机制的基础上,提出了一种基于聚碘络合物的碘正极溶液,有效解锁了碘正极容量,实现了锌碘液流电池的高能长效循环运行。 改进后的锌碘液流电池放电容量显著提升了58%,在70%能量效率下稳定循环600圈,为开发高性能锌碘液流电池提供了新的途径。结论 1、长期来看,全钒液流电池在储能方向会是锂电池的替代品。全钒液流电池为目前应用最广泛的液流电池技术,具备适合大规模储能、能源转换效率高、循环寿命长、充电便捷的优势。且电池系统功率和容量相互独立,适合大规模储能场景;同时全钒液流电池充放电性能好,能量转换效率高。 2、从下游应用场景看,液流电池发挥价值主要用于电网调峰、应急发电装置、电动车车用电源等领域。 3、国家政策层面,随着国家“双碳”目标确立,能源结构调整加快,新能源发电的装机量不断增加,与之相应的储能需求也日渐攀升。根据国家发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,2025年我国新型储能装机规模将达到30GW以上,储能装机需求将快速增长。目前,很多地方政府都对新增的新能源发电项目做了配储比例的要求。相比于抽水蓄能,电化学储能电站建造周期短,而且没有地理条件限制,其渗透率逐渐提升。同时,政府也出台了一系列的政策,鼓励发展新型储能技术。2022年2月,国家发改委和国家能源局联合发布《“十四五”新型储能发展实施方案》,将百兆瓦级液流电池技术纳入“十四五”新型储能核心技术装备攻关重点方向之一。6月,两部门又联合发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,明确了新型储能作为独立储能的市场地位。这些政策的出台对电化学储能产业具有重要促进作用。

来源:AEE汽车技术平台

北京绿钒再获全钒液流电池储能系统订单

近日,北京绿钒与博瑞电力就国网浙江省电科院的多种储能实验装备项目签订《销售合同》及《技术服务合同》。 根据合同,北京绿钒将为浙江省电科院的多种储能实验装备项目提供一套100kW级全钒液流电池储能系统,用于多种储能技术的特性及耦合应用研究。 该合同的签订进一步开启了北京绿钒先进全钒液流电池储能产品的商业化进程。 日前,在2023中国钒钛论坛承德峰会上,北京绿钒首次公开发布公司核心技术 —— 单个功率100kW“超级电堆”,该款产品是截至目前 国内功率最大的单个电堆,规格和技术均处于行业领先水平。 基于此“超级电堆”,北京绿钒开发出Vstorage系列储能产品,包括 Vstorage-100kW、Vstorage-MW,其中Vstorage-MW系统适用于大型储能电站,可广泛应用于新能源发电配储及独立调峰储能电站;Vstorage-100kW系统适用于百千瓦级别的工商业用户储能、偏远地区供电储能、特殊场合供电等(可根据用户需求灵活配置容量时长)。

来源:北京绿钒

碳基储能材料创新企业“国科炭美”获数千万元天使轮融资,加速硬炭产业化发展

国科炭美成立于2022年12月,成立之初即获得凯风创投和珠海冠智的种子轮投资,成立不到一年,凭借体系化、建制化的团队与自主创新的技术实力,连续获得资本市场的关注与支持。 国科炭美由中国科学院山西煤炭化学研究所和德国马普学会弗里茨·哈伯研究所联合培养博士陈成猛创建,是一家致力于碳基储能材料解决方案,集研发、生产和销售一体化的创新型企业。公司面向储能、电动汽车、工程机械、两三轮车和基站等应用场景,以锂离子电池、钠离子电池负极材料为主攻方向,为用户提供高容量、高倍率、长寿命以及低成本的硬炭材料。目前,公司拥有完备的基础研究、材料开发、器件组装与性能评测平台,可为用户提供定制化的材料应用解决方案。政策及市场加持,硬炭市场迎来高速发展期 近年来,随着锂离子电池性能提升及需求的快速增长,钠离子电池应用加速,新型负极材料成为关键之匙。在今年1月,工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》中强调,加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。其中提到:支持开发超长寿命高安全性储能锂离子电池,聚焦电池低成本和高安全性,加强硬炭等正负极材料、电解液等主材和相关辅材的研究,开发高效模块化系统集成技术,加快钠离子电池技术突破和规模化应用。 同时,储能技术作为能源转型的关键支撑,其发展离不开电池材料。与高结晶性的石墨不同,硬炭具有特殊的无定形结构,其储锂/钠容量更高,低温、快充、循环和安全性能更好。作为新型碳基储能材料,硬炭是钠离子电池领域唯一具备商业化前景的负极材料,同时也可应用于快充型锂离子电池、电容型电池和锂离子电容器等场景,拥有广阔的市场空间及高成长性。据中金公司的研报预计:“预计至2025年硬炭材料市场空间有望达到63亿元。”在政策助力及市场需求牵引下,硬炭材料市场规模将持续增长。 由于国内硬炭行业发展周期较短,与国外仍有不小的差距,面对广阔的蓝海市场,率先实现技术突破将成为企业换道超车的关键。基于此,国科炭美自成立之初就构筑了坚强的技术后盾,公司与山西煤化所建立战略合作关系,拥有领先的材料研发平台,涵盖材料仿真设计、小试及中试技术开发、理化性能测试、软包级电化学性能测试等,可持续为公司发展注入创新动能。整建制科学家团队领航,推动硬炭产业化发展 目前,国科炭美拥有一支由“科学家+工程师+管理者”组成的40多人的整建制团队,创始团队主要成员来自中国科学院山西煤化所,核心骨干在炭材料与电化学领域深耕多年,基础研究能力扎实,工程化经验丰富。创始人陈成猛博士长期从事先进炭材料基础研究与应用技术开发,是国家优秀青年基金获得者、《麻省理工科技评论》中国区“35岁以下科技创新35人”入选者。国科炭美已通过成果转移转化拥有自主知识产权,并成功地研发了结构改性、微晶调控和纯化等核心技术,为公司的材料研发与应用创新奠定了坚实的技术基础。 凭借过硬的技术研发实力,国科炭美分别以生物质、煤和沥青为原料,成功研发出GHC-A300、B280和C300等一系列硬炭产品。其中,生物质基硬炭采用淀粉、木质素和纤维素等大宗生物质衍生品为前驱体,来源稳定可靠,纯度高,所制硬炭具有较高的容量。煤基硬炭以廉价的煤炭为原料,收率高达50%以上,因此具有极高的性价比,可满足两/三轮车领域的降本需求。针对乘用车和大规模储能等对循环寿命要求较高的领域,团队突破了沥青深度纯化、组分调控和分子改性等共性关键技术,打通了沥青基硬炭全流程工艺。经用户评测,沥青基硬炭展现出高可用容量、高压实密度、高电导率和长循环等优势。此外,依托自有的电化学储能器件组装与评测平台,可向用户输出材料的系统应用解决方案。 公司年产1000吨锂/钠电池负极材料项目将于今年年底建成投产,项目投产后,可在一定程度上缓解我国硬炭受制于进口、市场供应紧张的不利局面。 国科炭美创始人陈成猛博士表示:“国科炭美将以硬炭材料为切入点,聚焦碳基储能材料,坚持自主创新和研发迭代,进一步布局多孔炭、石墨和炭黑等产品。同时,依托中科院山西煤化所,整合优势资源,加速推进先进炭材料领域相关成果转移转化,打造国际领先的炭材料平台型企业。公司将以不断创新的技术,为新能源、电动汽车和航空航天等战略性新兴产业提供可信赖的炭材料解决方案,为全球碳中和目标和国家重大需求贡献力量。” 招商致远资本表示:“钠离子电池是对现有锂电池体系的重要补充,处在大规模量产前夜,尽管锂价反复波动,低成本和安全性等固有优势推动其产业化进展迅速,各主材降本前景均超预期。陈成猛博士带领的国科炭美,在炭材料领域具有极深积淀,是难得具备平台型炭材料研发和产业化落地的团队,同时推动生物质、煤基和沥青基多种前驱体品类,以极具竞争力的成本和可量产方式达到国外领先企业的性能表现,给我们留下了深刻印象。招商致远资本非常荣幸助力国科炭美,将利用自身在新能源行业的研究和布局,深度整合产业资源,协调和推动国科炭美在钠离子产业从1到100阶段的商业成功。” 鹏鲲新能源投资总经理徐祥君表示:“国科炭美团队兼具基础研究、技术研发、工程落地与商业化能力。核心团队多为博士学历,且平均具有10年以上炭材料研究与工程化经验,其炭材料基础理论研究能力及工艺应用能力令人印象深刻。该团队以沥青为原料开发的GHC-300产品,具有优异的动力学性能,-30℃放电容量保持率>83%,5C放电容量保持率>93%。我们亦同时关注其产品在锂电池负极材料改性增益上的贡献。” 软银中国资本投资人诸葛庆晨表示:“我们已在清洁技术领域布局超10年,我们非常看好钠离子电池的应用前景。作为钠离子电池的刚需材料,硬炭产业化备受关注,国科炭美团队有较强的工艺技术基础,且有一定储能炭材料产业化经验,能将科技成果向解决用户实际问题转化,不可多得。” 核聚资本董事长何宁先生表示:“在“3060双碳”目标背景下,国科炭美依托中科院山西煤炭化学研究所在炭材料领域十几年深厚的技术研发积累,形成了体系化、建制化的基础研究和成果转化团队,公司以锂电池和钠电池硬炭负极材料为主攻方向,工程化能力突出。相信在陈博士的带领下,国科炭美作为煤化所的技术成果转化平台和资源链接平台,围绕更多应用场景为客户提供高性能、低成本的产品解决方案。” 力合资本合伙人张树略表示:“钠电的低成本、安全性等优势已获得产业共识,硬炭以其独特的微观结构,被看作是最适合用于钠电负极的产品。国科炭美孵化自中科院煤化所,凭借在高端炭材料领域的数十年科研积累,公司的硬炭产品在容量、成本等方面具备行业领先性。此外,公司还具备电容炭、多孔炭、石墨烯等产品的领先研发和量产能力。长期看好炭美团队助力我国新能源行业的发展。” 光源资本合伙人李昊表示:“钠离子电池安全性、倍率、低温等性能优异在核心场景下拥有相当的经济性潜力。随着电动两轮、A00、储能等应用侧降本增效的需求日益迫切,未来的发展潜力巨大。当下产业链各环节齐头并进,钠电产业整体即将迈入商业化的快车道。钠电硬炭负极依赖进口,是制约行业发展的核心材料之一,亟待成本低、一致性强、性能佳的国产替代产品。国科炭美团队依托中科院煤化所,从事炭材料研究和产业化长达十余年,拥有扎实的理论研究基础和多种前驱体的硬碳制备工艺。公司产品性能对标海外,已达到世界领先水平,同时降本路径清晰。光源资本非常重视钠电产业链的发展与建设,我们期待国科炭美凭借着自身扎实的技术及产业化能力,在未来快速实现自身硬炭材料的量产验证,未来与其他国内优秀的钠电行业公司一并,推动产业链的蓬勃发展。”

来源:钛媒体APP